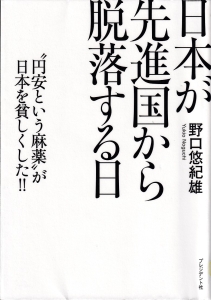

野口悠紀雄「日本が先進国から脱落する日」

「日本が先進国から脱落する日 ”円安という麻薬”が日本を貧しくした!!」(野口悠紀雄:著、プレジデント社)は、アベノミクスの10年間で日本が急速に貧しくなったという主張と、その原因、将来に向けての課題などを論じた書籍である。 本書には、4章のタイトルについて正誤表がついているが、この正誤表の内容こそが本書の主張の一つを端的に表している。その内容とは、 「賃金が上がらないのは、物価が上がらないから(誤)」→ 「物価が上がらないのは、賃金が上がらないから(正)」 である。 私は経済学の専門家ではないから、どちらが正しいのか良く分からないが、著者の主張は、 「日本で物価が上がらないのは賃金が上がらないからだ。そして賃金が上がらないのは生産性が上がらないから」 である。 そして、日本銀行は上記の因と果の関係を間違えて逆に捉えているために、異次元の金融緩和策を実施した、 金融緩和によって物価上昇率を高めれば経済成長率が高まると考えたのだ。 著者は「賃金が上がらないのは生産性が上がらないからだ」という主張のおもな要因として、 著者の主張では、日銀は「賃金が上がらないのは物価が上がらないからだ」という誤った認識で金融緩和策を継続した。その結果、「円安の麻薬効果」を招来した。 日本の将来の問題は、(巷でよく言われているように)労働力人口の減少と高齢化の進展である。 |

|

|

| 以上が本書の概要(私が理解した範囲の概要)であるが、主にITの観点から私が感じた点を以下に記す。 本書に登場するGAMMA(グーグル、アップル、メタ、アマゾン、マイクロソフト)は、(巷でよく言われているように)プラットフォーマーである。 彼らはクラウド基盤や、検索エンジン、レコメンドエンジンなどで圧倒的な力を有しており、検索エンジンなどではほぼ独占的な地位を築いている。日本は明らかに彼らの後塵を拝している。 しかし、ITの歴史を振り返ってみれば、これは今に始まった話ではない。 例えばIT基盤(プラットフォーム)に関しては、かつてはメインフレーム全盛の時代があり、この分野ではIBMが圧倒的な力を誇っていた。 日本は、国産のメインフレーム事業を育成するために電電公社(現在のNTT)や民間事業者(富士通やNECなど)がIBMのアーキテクチャを「まねて」技術開発を進めた。その結果、国産メインフレームの開発と供給が可能になった。 その後、IT基盤はメインフレームから、UNIXやLINUXなどのオープン系を採用する方向に変化していった。 この時もUNIXマシンやRDBMSの分野などで日本は遅れをとった。 いま、IT基盤はクラウドが全盛であるが、この分野でもアマゾン、マイクロソフト、グーグルが勝ち組になっている。 こうして振り返ってみると、日本は「まねる」ことは出来ても新しい技術を開発するのは不得手にみえる。保守的ともいえるだろう。 ここから短絡的に、日本は技術力が劣っていると言うつもりはない。 新しい技術が製品化されて市場に浸透するためには、技術力だけでなくマーケティング力や、標準化組織への働きかけ、なども必要になるだろう。さらに将来に対する目利きや、市場投入のタイミングを見極める必要がある。 ITの世界では、今後台頭するであろう技術の一つに量子コンピュータがある。 将来、いわゆる汎用量子コンピュータが実用化され、現在のアーキテクチャから置き換わるのか否か、私には十分な知識がないので正直良く分からない(つまり、将来技術に対する先見性や目利きがないと駄目なのだろう)。 もう少し直近の話では、メタバースやブロックチェーン技術の応用がこの範疇にある。これらは、将来大化けするかもしれないが、失速する可能性もあるだろう。 デジタル化に関しては、最近流行のDX(Digital Transformation)をあげることができる。 日本は1990年代のIT革命に乗り遅れた、との指摘があるが日本も無策であったわけではない。 保守的(リスクを極端に恐れて冒険をしない)という点では、企業の内部留保や家計に占める貯蓄も同根のように見える。 本書には、日本では労働力の企業間移動が進まないという指摘がある。 労働問題に関しては、(本書では論じられていないが)正規労働者と非正規労働者の賃金格差、待遇格差の問題が大きい。 「IT化による新しいビジネスの開発」についても手放しでは歓迎できない。 さらに、デジタル化の進展は良い面ばかりではない。 |

|

|

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません